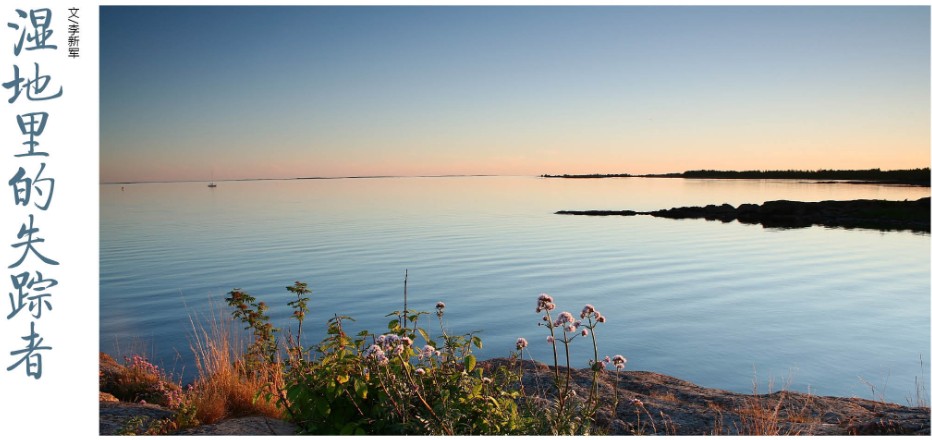

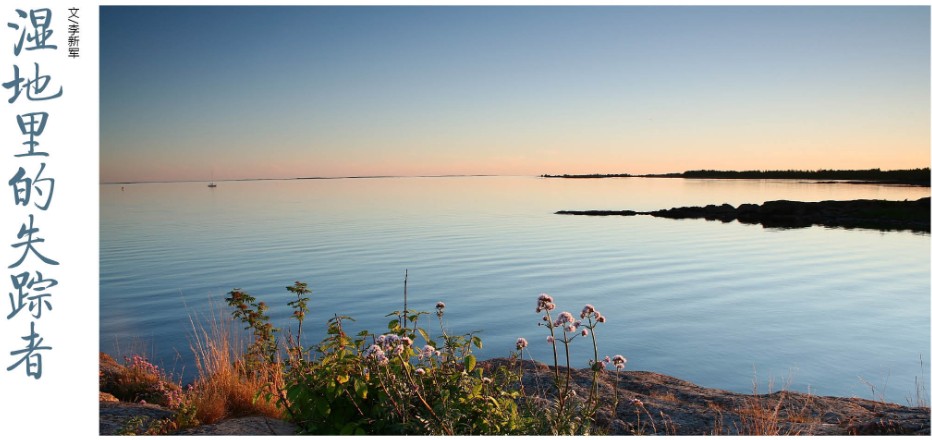

湖泊是大地的眸子,它在孕育与形成过程中,肯定经受了诸多的波折与磨难,现在终究平卧在鲁西南广袤的大地上,成为积攒历史智慧的青黄色眼睛。湖泊颜色的变幻,预示着芦、蒲、莲、芡、水蓼、荇、水葱、水芹、浮萍和金鱼藻等草本植物的茁壮生长与窒息死亡。我每年都要目睹这种生死过程。令人神清气爽的饱满汲取与肆意吞噬,草本植物们在湖面上拚命生长着,试图通过蔓延和覆盖占有昔日的河流与沃野。植物的颜色起初极艳绿,有水的基因,但绝不仅是水的滥觞,例如莲荷的颜色,就有大地与湖泊的遗传。它们在不断传承中走向圣物的神坛,然后在逐渐收敛的光芒中,枯萎并且葬埋到湖泊深处,成为湿地上的失踪者。

一个夜晚,我们几个朋友聚集在谷亭小镇的某处餐馆里,听一位喜欢到大自然中体验湿地风情的土着居民摆谱。他是我们镇上喜欢折腾着玩的天王级人物,我对他仰慕已久,看他折腾每件事,都要达到极致,实在是对生活的真切体验。这样的人活得有滋味,有真性情,有大意义。所谓折腾,无非年轻人精力充沛,做些钓鱼摸虾玩船养狗猎兔诸如此类的事体而已。他年轻时做上述活计,我和他的兄弟学也学不来,现在他都五十多岁了,有时还要邀集三五同好,牵狗架鹰到湖里做这些勾当。我曾经笑着说他是被历史遗忘的清朝八旗子弟,没想到他却如数家珍地说起八旗子弟的种种闲闻逸事,以及他对休闲的态度。一个在湖畔居住多年的汉子,对往日休闲的态度,可以说明什么呢?他对湖泊有着怎样的认识,这是我所感兴趣的。

他给我们讲了这样一件事。在微山湖里,各种各样的奇怪事情有很多,这样的事情发生在湿地或水泊里,权充我们听到的稀奇古怪故事。可是不,他讲的这件事情就发生在蛮力的追逐中,深刻地滞留在他的记忆里,至今也抹不去。这天,他和五个喜欢折腾着玩的朋友,牵着各自喂养的猎狗,背着探照灯坐船到湖里捉野兔。他们准备在一个养鱼朋友的庄台上玩半天,欣赏微山湖的秀美风光,吃一顿风味独特的地锅鱼,顺带着观察庄台的地形,看看那些饱餐庄稼和蔬菜的猎物,是怎样的狡猾。他们为此带了五斤羊肉,准备放在锅里与草鱼同煮。酒足饭饱之后,他们准备在暗夜里行动,唤牧羊犬追逐庄台草丛中的野兔。他讲的这个故事可能发生在夏天,我晓得这个时候庄台上蚊子特多,曾经有过饲养的羊被蚊子吸食死亡的事情出现,所以我在听这个故事前,询问了他们到湖里的时间,以及当晚食宿的诸种情形。如果他说了谎,是骗不过我的。

他们的确是技高一筹的玩家,几个大男人坐船来到庄台上,与长年住在这里养鱼的朋友接上了头。猎狗在三百多亩鱼池围堰的树林边缘东嗅西闻,它们兴奋的眸子里,简直可以看到野兔的影子。他们并没有马上放狗追逐,这样容易把猎物驱逐得无影无踪。于是,他们把狗栓在树上,然后钓鱼、玩船、拾树枝和烧火做饭。草鱼是现成的,从塘里钓上几条肥硕的,剖腹挖腮掏肠,放在炸好大料黄酱葱段的铁锅里,与先前煸好的羊肉同炖。捉野兔时不得多嘴,哪怕在准备时也是如此,不能说那个字,这是行上的规矩。如果憋不住说出来,其他人再不喜欢与你同行,当晚的收获也就可想而知。他们认为野兔是有灵性的,你说到哪块田里捉它,这个地方的野兔必然跑得踪迹全无。这是神的宣谕吗?还是灵性的野兔真的听到了?所以,他们几个人该玩的玩,该做饭的做饭,该拾羊骨头喂狗的喂狗,没有一个人议论庄台上是不是有猎物,是不是今晚满载而归。

那天的午饭真好呵,有着野炊的滋味,有着湖水的滋味,好像不是几个男人撒尿时拾的柴火做的。鱼的鲜美渗透到嫩羊肉里,还有抱着碗看着蓝天的旷达和悠然,以及不时装作毫不在意地瞟向树林的眼光。他们知道自己无所依存的想法里,有着对自然的向往,这是不可遏制的向往,引导着他们涉足眼前的野性之美。

看着昔阳沉浸到远处的苇荡里,将苇荡的荻头染得像血一样通红,他们背起沉重的探照灯,从地上拾起背囊,穿上长筒雨靴,尔后解开狗脖子上的缰绳。他们看到猎狗流线形的身躯闪动着蓝色的光,眨眼之间闪进夜晚的幕布后面。牧羊犬的颜色是白色的,这是奶山羊的颜色,在这个隐约看到影子的夜晚,它们的毛色变成了幽蓝色,它们的眼睛变成了灯笼。这一切都是在人的无语和狗的嘈杂之境中完成的,他们准备好了一次对自己心灵的释放,简单而神秘化的行动,只有人类暗示的比划,现在不是吆喝的时候,人的语言全部被欲望代替了。野趣横生的庄台上,只有野兔是猎人和狗的目标,而这个目标是不得说出口的。猎狗不管这些,它们向着幽暗树林中间狂吠,试图将那些见不得人的东西,都给轰出来,摆在自己的主人面前。狗变得焦燥不安,它们在啃食羊骨头的时候,可能想到荒草的深处,有狡兔的三个窟窿。这三个窟窿深入地心,深入近在咫尺的湖底。可是它们奇怪为什么没有人说话,甚至是有句对自己的呵斥也好。

湖泊上的庄台,是养鱼人居住的地方,这里四面环水,只有长长的围堰向着不同的方向延伸,庄台上有枯黄野草,有七纵八横沟壑,还有一片闲置庄稼地,堰上有高大的毛白杨林带,从远处看好像插在湖水里的箔阵,等待着所有的鱼们钻进迷魂阵法中,成为渔民的囊中之物。从这个庄台到另外一个围堰,仅有数米的壕沟,上面生长着湖泊里常见的浮萍。我们都不知道没有通向陆地的小路,野兔是怎样到庄台上做窝的。这是个未知数。猎人们不会深究这些,他们白天详细地观察地形,准备分别沿着两条围堰向前搜索,最后围堵包抄上去,任何猎物也飞不出他们的手掌。当然庄台上坐窝的野鸡例外,它们是陆地上的飞禽,现在随着人类住到人迹罕至的庄台确属不易。几个了然于胸的猎手们带着各自的狗,向庄台北面的围堰树丛中走去。偶尔有鸟的啼鸣,从高耸的树上传下来,他们搅动了它的生活。有水蛇隐在草丛里,听到脚步声就溜到堰下的水里,让猎人们感到心有余悸。可是仍然看不见野兔在草棵之间,挪动着肥硕的身体。猎人们开始吆喝着轰狗,此起彼伏地喊着狗的名字。探照灯粗长的光线,将草丛和树林照得如同白昼。

他们终于看到野兔的影子,瞬间从灯光的照射中脱离出来,而牧羊犬矫健的身影更快地消逝在黑暗之中,只能听到零乱的脚步声、参加围猎的人们兴奋的喘息声,以及渐行渐远的狗的兴奋吠叫声。

最后一切归于沉寂。

他看到七八只猎狗站在围堰边,伸长脖子向着湖面狂嚎。他奔跑的脚步差点收拢不回来,眼前就是宽阔浩淼的湖水,这儿没有临近的围堰和庄台,也没有下锚的船,只有晚夜拉长了身影,只有狗向着深不可测的湖面长吠。他和兄弟们晓得野兔不能潜水游过湖堰,于是分头在周围找了很长时间,那个失踪的生灵就像飘泊的云彩,转眼消逝在朦胧的月色中了。他不甘心,仍然在刚才猎狗停顿的湖堰边寻找蛛丝马迹,五六米远的湖面上,有数棵孤独的芦苇,在湖风渐起的夜晚摇曳着。

他蹲在湖水边,终于看到了湖面的异样。他看到的情形是,一只被追逐无路可走的野兔,抱着两棵芦苇潜在水里,它的头颅浮出水面,惊恐地盯着堰上晃动的影子。他让其他人看那野兔,说这兔子是不是成精了?兄弟们准备下水捉它。他突然顿悟,阻止他们说:“它是动不得的,我们给它一条生路吧。”

他给我讲这个故事的时候,说出那个夜晚,有湖神对他宣谕和开示:有灵性的生命,是不得随意毁灭它的。 |

湖泊是大地的眸子,它在孕育与形成过程中,肯定经受了诸多的波折与磨难,现在终究平卧在鲁西南广袤的大地上,成为积攒历史智慧的青黄色眼睛。湖泊颜色的变幻,预示着芦、蒲、莲、芡、水蓼、荇、水葱、水芹、浮萍和金鱼藻等草本植物的茁壮生长与窒息死亡。我每年都要目睹这种生死过程。令人神清气爽的饱满汲取与肆意吞噬,草本植物们在湖面上拚命生长着,试图通过蔓延和覆盖占有昔日的河流与沃野。植物的颜色起初极艳绿,有水的基因,但绝不仅是水的滥觞,例如莲荷的颜色,就有大地与湖泊的遗传。它们在不断传承中走向圣物的神坛,然后在逐渐收敛的光芒中,枯萎并且葬埋到湖泊深处,成为湿地上的失踪者。

湖泊是大地的眸子,它在孕育与形成过程中,肯定经受了诸多的波折与磨难,现在终究平卧在鲁西南广袤的大地上,成为积攒历史智慧的青黄色眼睛。湖泊颜色的变幻,预示着芦、蒲、莲、芡、水蓼、荇、水葱、水芹、浮萍和金鱼藻等草本植物的茁壮生长与窒息死亡。我每年都要目睹这种生死过程。令人神清气爽的饱满汲取与肆意吞噬,草本植物们在湖面上拚命生长着,试图通过蔓延和覆盖占有昔日的河流与沃野。植物的颜色起初极艳绿,有水的基因,但绝不仅是水的滥觞,例如莲荷的颜色,就有大地与湖泊的遗传。它们在不断传承中走向圣物的神坛,然后在逐渐收敛的光芒中,枯萎并且葬埋到湖泊深处,成为湿地上的失踪者。

一个夜晚,我们几个朋友聚集在谷亭小镇的某处餐馆里,听一位喜欢到大自然中体验湿地风情的土着居民摆谱。他是我们镇上喜欢折腾着玩的天王级人物,我对他仰慕已久,看他折腾每件事,都要达到极致,实在是对生活的真切体验。这样的人活得有滋味,有真性情,有大意义。所谓折腾,无非年轻人精力充沛,做些钓鱼摸虾玩船养狗猎兔诸如此类的事体而已。他年轻时做上述活计,我和他的兄弟学也学不来,现在他都五十多岁了,有时还要邀集三五同好,牵狗架鹰到湖里做这些勾当。我曾经笑着说他是被历史遗忘的清朝八旗子弟,没想到他却如数家珍地说起八旗子弟的种种闲闻逸事,以及他对休闲的态度。一个在湖畔居住多年的汉子,对往日休闲的态度,可以说明什么呢?他对湖泊有着怎样的认识,这是我所感兴趣的。

他给我们讲了这样一件事。在微山湖里,各种各样的奇怪事情有很多,这样的事情发生在湿地或水泊里,权充我们听到的稀奇古怪故事。可是不,他讲的这件事情就发生在蛮力的追逐中,深刻地滞留在他的记忆里,至今也抹不去。这天,他和五个喜欢折腾着玩的朋友,牵着各自喂养的猎狗,背着探照灯坐船到湖里捉野兔。他们准备在一个养鱼朋友的庄台上玩半天,欣赏微山湖的秀美风光,吃一顿风味独特的地锅鱼,顺带着观察庄台的地形,看看那些饱餐庄稼和蔬菜的猎物,是怎样的狡猾。他们为此带了五斤羊肉,准备放在锅里与草鱼同煮。酒足饭饱之后,他们准备在暗夜里行动,唤牧羊犬追逐庄台草丛中的野兔。他讲的这个故事可能发生在夏天,我晓得这个时候庄台上蚊子特多,曾经有过饲养的羊被蚊子吸食死亡的事情出现,所以我在听这个故事前,询问了他们到湖里的时间,以及当晚食宿的诸种情形。如果他说了谎,是骗不过我的。

他们的确是技高一筹的玩家,几个大男人坐船来到庄台上,与长年住在这里养鱼的朋友接上了头。猎狗在三百多亩鱼池围堰的树林边缘东嗅西闻,它们兴奋的眸子里,简直可以看到野兔的影子。他们并没有马上放狗追逐,这样容易把猎物驱逐得无影无踪。于是,他们把狗栓在树上,然后钓鱼、玩船、拾树枝和烧火做饭。草鱼是现成的,从塘里钓上几条肥硕的,剖腹挖腮掏肠,放在炸好大料黄酱葱段的铁锅里,与先前煸好的羊肉同炖。捉野兔时不得多嘴,哪怕在准备时也是如此,不能说那个字,这是行上的规矩。如果憋不住说出来,其他人再不喜欢与你同行,当晚的收获也就可想而知。他们认为野兔是有灵性的,你说到哪块田里捉它,这个地方的野兔必然跑得踪迹全无。这是神的宣谕吗?还是灵性的野兔真的听到了?所以,他们几个人该玩的玩,该做饭的做饭,该拾羊骨头喂狗的喂狗,没有一个人议论庄台上是不是有猎物,是不是今晚满载而归。

那天的午饭真好呵,有着野炊的滋味,有着湖水的滋味,好像不是几个男人撒尿时拾的柴火做的。鱼的鲜美渗透到嫩羊肉里,还有抱着碗看着蓝天的旷达和悠然,以及不时装作毫不在意地瞟向树林的眼光。他们知道自己无所依存的想法里,有着对自然的向往,这是不可遏制的向往,引导着他们涉足眼前的野性之美。

看着昔阳沉浸到远处的苇荡里,将苇荡的荻头染得像血一样通红,他们背起沉重的探照灯,从地上拾起背囊,穿上长筒雨靴,尔后解开狗脖子上的缰绳。他们看到猎狗流线形的身躯闪动着蓝色的光,眨眼之间闪进夜晚的幕布后面。牧羊犬的颜色是白色的,这是奶山羊的颜色,在这个隐约看到影子的夜晚,它们的毛色变成了幽蓝色,它们的眼睛变成了灯笼。这一切都是在人的无语和狗的嘈杂之境中完成的,他们准备好了一次对自己心灵的释放,简单而神秘化的行动,只有人类暗示的比划,现在不是吆喝的时候,人的语言全部被欲望代替了。野趣横生的庄台上,只有野兔是猎人和狗的目标,而这个目标是不得说出口的。猎狗不管这些,它们向着幽暗树林中间狂吠,试图将那些见不得人的东西,都给轰出来,摆在自己的主人面前。狗变得焦燥不安,它们在啃食羊骨头的时候,可能想到荒草的深处,有狡兔的三个窟窿。这三个窟窿深入地心,深入近在咫尺的湖底。可是它们奇怪为什么没有人说话,甚至是有句对自己的呵斥也好。

湖泊上的庄台,是养鱼人居住的地方,这里四面环水,只有长长的围堰向着不同的方向延伸,庄台上有枯黄野草,有七纵八横沟壑,还有一片闲置庄稼地,堰上有高大的毛白杨林带,从远处看好像插在湖水里的箔阵,等待着所有的鱼们钻进迷魂阵法中,成为渔民的囊中之物。从这个庄台到另外一个围堰,仅有数米的壕沟,上面生长着湖泊里常见的浮萍。我们都不知道没有通向陆地的小路,野兔是怎样到庄台上做窝的。这是个未知数。猎人们不会深究这些,他们白天详细地观察地形,准备分别沿着两条围堰向前搜索,最后围堵包抄上去,任何猎物也飞不出他们的手掌。当然庄台上坐窝的野鸡例外,它们是陆地上的飞禽,现在随着人类住到人迹罕至的庄台确属不易。几个了然于胸的猎手们带着各自的狗,向庄台北面的围堰树丛中走去。偶尔有鸟的啼鸣,从高耸的树上传下来,他们搅动了它的生活。有水蛇隐在草丛里,听到脚步声就溜到堰下的水里,让猎人们感到心有余悸。可是仍然看不见野兔在草棵之间,挪动着肥硕的身体。猎人们开始吆喝着轰狗,此起彼伏地喊着狗的名字。探照灯粗长的光线,将草丛和树林照得如同白昼。

他们终于看到野兔的影子,瞬间从灯光的照射中脱离出来,而牧羊犬矫健的身影更快地消逝在黑暗之中,只能听到零乱的脚步声、参加围猎的人们兴奋的喘息声,以及渐行渐远的狗的兴奋吠叫声。

最后一切归于沉寂。

一个夜晚,我们几个朋友聚集在谷亭小镇的某处餐馆里,听一位喜欢到大自然中体验湿地风情的土着居民摆谱。他是我们镇上喜欢折腾着玩的天王级人物,我对他仰慕已久,看他折腾每件事,都要达到极致,实在是对生活的真切体验。这样的人活得有滋味,有真性情,有大意义。所谓折腾,无非年轻人精力充沛,做些钓鱼摸虾玩船养狗猎兔诸如此类的事体而已。他年轻时做上述活计,我和他的兄弟学也学不来,现在他都五十多岁了,有时还要邀集三五同好,牵狗架鹰到湖里做这些勾当。我曾经笑着说他是被历史遗忘的清朝八旗子弟,没想到他却如数家珍地说起八旗子弟的种种闲闻逸事,以及他对休闲的态度。一个在湖畔居住多年的汉子,对往日休闲的态度,可以说明什么呢?他对湖泊有着怎样的认识,这是我所感兴趣的。

他给我们讲了这样一件事。在微山湖里,各种各样的奇怪事情有很多,这样的事情发生在湿地或水泊里,权充我们听到的稀奇古怪故事。可是不,他讲的这件事情就发生在蛮力的追逐中,深刻地滞留在他的记忆里,至今也抹不去。这天,他和五个喜欢折腾着玩的朋友,牵着各自喂养的猎狗,背着探照灯坐船到湖里捉野兔。他们准备在一个养鱼朋友的庄台上玩半天,欣赏微山湖的秀美风光,吃一顿风味独特的地锅鱼,顺带着观察庄台的地形,看看那些饱餐庄稼和蔬菜的猎物,是怎样的狡猾。他们为此带了五斤羊肉,准备放在锅里与草鱼同煮。酒足饭饱之后,他们准备在暗夜里行动,唤牧羊犬追逐庄台草丛中的野兔。他讲的这个故事可能发生在夏天,我晓得这个时候庄台上蚊子特多,曾经有过饲养的羊被蚊子吸食死亡的事情出现,所以我在听这个故事前,询问了他们到湖里的时间,以及当晚食宿的诸种情形。如果他说了谎,是骗不过我的。

他们的确是技高一筹的玩家,几个大男人坐船来到庄台上,与长年住在这里养鱼的朋友接上了头。猎狗在三百多亩鱼池围堰的树林边缘东嗅西闻,它们兴奋的眸子里,简直可以看到野兔的影子。他们并没有马上放狗追逐,这样容易把猎物驱逐得无影无踪。于是,他们把狗栓在树上,然后钓鱼、玩船、拾树枝和烧火做饭。草鱼是现成的,从塘里钓上几条肥硕的,剖腹挖腮掏肠,放在炸好大料黄酱葱段的铁锅里,与先前煸好的羊肉同炖。捉野兔时不得多嘴,哪怕在准备时也是如此,不能说那个字,这是行上的规矩。如果憋不住说出来,其他人再不喜欢与你同行,当晚的收获也就可想而知。他们认为野兔是有灵性的,你说到哪块田里捉它,这个地方的野兔必然跑得踪迹全无。这是神的宣谕吗?还是灵性的野兔真的听到了?所以,他们几个人该玩的玩,该做饭的做饭,该拾羊骨头喂狗的喂狗,没有一个人议论庄台上是不是有猎物,是不是今晚满载而归。

那天的午饭真好呵,有着野炊的滋味,有着湖水的滋味,好像不是几个男人撒尿时拾的柴火做的。鱼的鲜美渗透到嫩羊肉里,还有抱着碗看着蓝天的旷达和悠然,以及不时装作毫不在意地瞟向树林的眼光。他们知道自己无所依存的想法里,有着对自然的向往,这是不可遏制的向往,引导着他们涉足眼前的野性之美。

看着昔阳沉浸到远处的苇荡里,将苇荡的荻头染得像血一样通红,他们背起沉重的探照灯,从地上拾起背囊,穿上长筒雨靴,尔后解开狗脖子上的缰绳。他们看到猎狗流线形的身躯闪动着蓝色的光,眨眼之间闪进夜晚的幕布后面。牧羊犬的颜色是白色的,这是奶山羊的颜色,在这个隐约看到影子的夜晚,它们的毛色变成了幽蓝色,它们的眼睛变成了灯笼。这一切都是在人的无语和狗的嘈杂之境中完成的,他们准备好了一次对自己心灵的释放,简单而神秘化的行动,只有人类暗示的比划,现在不是吆喝的时候,人的语言全部被欲望代替了。野趣横生的庄台上,只有野兔是猎人和狗的目标,而这个目标是不得说出口的。猎狗不管这些,它们向着幽暗树林中间狂吠,试图将那些见不得人的东西,都给轰出来,摆在自己的主人面前。狗变得焦燥不安,它们在啃食羊骨头的时候,可能想到荒草的深处,有狡兔的三个窟窿。这三个窟窿深入地心,深入近在咫尺的湖底。可是它们奇怪为什么没有人说话,甚至是有句对自己的呵斥也好。

湖泊上的庄台,是养鱼人居住的地方,这里四面环水,只有长长的围堰向着不同的方向延伸,庄台上有枯黄野草,有七纵八横沟壑,还有一片闲置庄稼地,堰上有高大的毛白杨林带,从远处看好像插在湖水里的箔阵,等待着所有的鱼们钻进迷魂阵法中,成为渔民的囊中之物。从这个庄台到另外一个围堰,仅有数米的壕沟,上面生长着湖泊里常见的浮萍。我们都不知道没有通向陆地的小路,野兔是怎样到庄台上做窝的。这是个未知数。猎人们不会深究这些,他们白天详细地观察地形,准备分别沿着两条围堰向前搜索,最后围堵包抄上去,任何猎物也飞不出他们的手掌。当然庄台上坐窝的野鸡例外,它们是陆地上的飞禽,现在随着人类住到人迹罕至的庄台确属不易。几个了然于胸的猎手们带着各自的狗,向庄台北面的围堰树丛中走去。偶尔有鸟的啼鸣,从高耸的树上传下来,他们搅动了它的生活。有水蛇隐在草丛里,听到脚步声就溜到堰下的水里,让猎人们感到心有余悸。可是仍然看不见野兔在草棵之间,挪动着肥硕的身体。猎人们开始吆喝着轰狗,此起彼伏地喊着狗的名字。探照灯粗长的光线,将草丛和树林照得如同白昼。

他们终于看到野兔的影子,瞬间从灯光的照射中脱离出来,而牧羊犬矫健的身影更快地消逝在黑暗之中,只能听到零乱的脚步声、参加围猎的人们兴奋的喘息声,以及渐行渐远的狗的兴奋吠叫声。

最后一切归于沉寂。

他看到七八只猎狗站在围堰边,伸长脖子向着湖面狂嚎。他奔跑的脚步差点收拢不回来,眼前就是宽阔浩淼的湖水,这儿没有临近的围堰和庄台,也没有下锚的船,只有晚夜拉长了身影,只有狗向着深不可测的湖面长吠。他和兄弟们晓得野兔不能潜水游过湖堰,于是分头在周围找了很长时间,那个失踪的生灵就像飘泊的云彩,转眼消逝在朦胧的月色中了。他不甘心,仍然在刚才猎狗停顿的湖堰边寻找蛛丝马迹,五六米远的湖面上,有数棵孤独的芦苇,在湖风渐起的夜晚摇曳着。

他蹲在湖水边,终于看到了湖面的异样。他看到的情形是,一只被追逐无路可走的野兔,抱着两棵芦苇潜在水里,它的头颅浮出水面,惊恐地盯着堰上晃动的影子。他让其他人看那野兔,说这兔子是不是成精了?兄弟们准备下水捉它。他突然顿悟,阻止他们说:“它是动不得的,我们给它一条生路吧。”

他给我讲这个故事的时候,说出那个夜晚,有湖神对他宣谕和开示:有灵性的生命,是不得随意毁灭它的。

他看到七八只猎狗站在围堰边,伸长脖子向着湖面狂嚎。他奔跑的脚步差点收拢不回来,眼前就是宽阔浩淼的湖水,这儿没有临近的围堰和庄台,也没有下锚的船,只有晚夜拉长了身影,只有狗向着深不可测的湖面长吠。他和兄弟们晓得野兔不能潜水游过湖堰,于是分头在周围找了很长时间,那个失踪的生灵就像飘泊的云彩,转眼消逝在朦胧的月色中了。他不甘心,仍然在刚才猎狗停顿的湖堰边寻找蛛丝马迹,五六米远的湖面上,有数棵孤独的芦苇,在湖风渐起的夜晚摇曳着。

他蹲在湖水边,终于看到了湖面的异样。他看到的情形是,一只被追逐无路可走的野兔,抱着两棵芦苇潜在水里,它的头颅浮出水面,惊恐地盯着堰上晃动的影子。他让其他人看那野兔,说这兔子是不是成精了?兄弟们准备下水捉它。他突然顿悟,阻止他们说:“它是动不得的,我们给它一条生路吧。”

他给我讲这个故事的时候,说出那个夜晚,有湖神对他宣谕和开示:有灵性的生命,是不得随意毁灭它的。