永定区茅溪管理处的犀牛湖,像一面镜子安放在山凹之间,幽邃,湛蓝。山,凝视着水里高大的身影;白云,站在天宇对镜理云鬓。山、水、云默契多年。抵达犀牛湖,用心体悟,意境玄远。

白鱼跃舟

绿水,随着船的前行,翻转着洁白的浪花,一层层向后面扩散。宽广的湖面在视野里变得更为真实。目光极处,阳光照射下的淡淡雾气在渐慢地升腾,给人一种飘渺的感觉。水面泛着微黄的光,从中间一片片向四周扩散,延展。太阳的妙笔把湖面描绘成他喜欢的颜色。风也是不甘寂寞的女孩,她舞动了裙裾,阳光在绿水上跳舞,水波的瀫纹,像屋脊,像鱼鳞,缓缓跃动。

没有诗,心灵被绿水给浣洗了,迷醉了,找不到合适的语言。矗立的群山身着绿衣,清新可人,赏心悦目。鸡公山高远的绝壁呈黄褐色,爬满了苔藓、枯蕨,古褐苍苍。狮子垴似乎俯冲下来,心理上有种压迫感,其实那姿态已经展览千年,从未跌落。惊悚之余,不得不钦佩自然的伟力。山以这种方式迎接我们,略显粗鲁,但礼毕却向身后退去。水呈墨绿色,想必与山的倒影有关,才使碧绿的湖水多了一份变幻。

坐在船上,心情平静,似与万物冥合。

风撩动发丝,衣角,心灵。朋友建议唱歌。极喜欢静寂的我。此时,也按捺不住。女孩子的一曲《郎在山上打一望》从喉间抖落,珠圆玉润一般,在青山绿水之间回响,余音袅袅,久久不绝。惹得渔翁动了情致,也即兴附和,高亢、圆润、原生态的歌声,在空气里弥散。我们都是暂时放下名利的人,一次浣洗心灵的尝试,却感受到了渔歌互答此乐何极的情境,比起范公的图上想象,我们体验到的情趣自然真实。

船,继续前行。突然,白影一闪,一条鱼一跃而起,跳到了船上。艄公大喜,我们也暗暗称奇:白鱼跃龙舟,不只是书中的杜撰,而是真实的存在,偶然是唯一的解释原因。

伫立古渡

伫立古渡

村与村之间,一河之隔,互相眺望,于是就有了渡——犀牛古渡。

渡,古。在犀牛湖之前就存在。一条河被拦截之后,成了湖。而渡继续存在,只是情状不比当年。

古,沉入水底。在枯水期,仍可辨真容。一级级石阶从上而下,整齐,是石匠们精雕细琢而成。

两岸有巨大的石头和散布的石林。颜色,浅红、深红、铁红。高矮不一的石林,像笋,像柱,像塔,错落有致,排列有序,自然天成。自然之斧的雕琢居功至伟。

走近近观,远古洪荒的温度犹存。审视,必须以仰视的目光察看。石林表层的纹路有序或者杂乱,有割裂和冲刷的痕迹,铁红的色泽透出血液般的粘稠度和质感。用手触摸,手心有粗糙或细腻的感觉划过,仿佛与沧海桑田的运行握过一次手。

湖水漫过来,石阶、巨石、石林沉入水里。当然,一起的还有往事。想那远年里,河岸的浣洗女子,纯朴淡雅,从依山傍水的房舍走出,一面浣洗衣裳,一面浣洗心事;想那远年里,游子或客商远行之时,从渡口登船,回眸一眼送别的母亲或妻子,行未远,春衫湿,肠已断。想那远年里,艄公伫立船头,把桨拨浪,一代一代又一代,渡远了行人,暗淡了时光。

站立渡口,时空时远时近。

湖水碧绿,渡船已老。桐油油过的渡船,略显斑驳古旧,船的一端还有遮风挡雨的蓬,是艄公休息的所在。行人已不再密集。偶有背负的老翁、老妪,暗哑的呼喊声掠过水面,抵达艄公的耳际。年迈的艄公,不紧不慢地摇着桨,慢慢地把船摇来,船,仿佛不堪一击。艄公衣着古朴,依然如旧,只是多了寂寥,少了抖落往事的机会。

艄公,苍然无语。

夕阳西下,一船斜揽,横陈于天地之间,与蓝天、碧水、风霜、雨雪深度冥想,而人自独立。

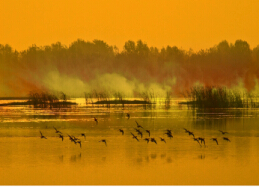

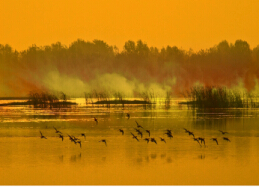

淡雅晨曦

淡雅晨曦

湖面笼罩着一层薄纱,轻盈。山和水,还在沉睡中。没人打扰,是那鸡鸣搅醒了犀牛湖。之后,依次会有农人忙碌的身影,他们呼吸着山水之间丰盈的氧气,淡然。

那屡晨曦,从龙潭河的山间缓缓放射出来,那缕光线是来自太阳的射线,擦过山间,射向鸡公山的绝顶。山间有了淡淡的光辉,苍然的绝壁反射着微芒,不耀眼,太阳渐渐升高,晨光从山间往下徐行。我以为晨光是缓慢的,可是,一晃眼,晨光就抵达了湖面。

鸡公山脚的湖面,泛起了橘黄的阳光,晨风清扬,微波涌动。极目而视,橘黄的光,从湖西向湖东渐慢地漫卷而来,像沙漠的黄,像稻浪的金,在视觉的范围里逼近。一分为二的湖面,金色和绿色分庭抗礼,但湖水还是抵不过阳光的热情,金色的阳光给湖面涂抹了富丽的色彩。阳光加快了脚步,太阳挥动着金色的画笔,在湖面这块画布上,快意地泼洒了起来。

雾气娇弱,一点点升腾,消散。

近岸的湖水里有一群群跃动的小鱼,顽皮地吐个小泡泡,东瞧瞧西望望。他们是一群没有安全意识的孩子,不晓得危险离他们有多近。

稍远处,骤然而起的晕圈圈圈扩散,是那欣喜的鲤鱼在锻炼身体,他们是天生的跳水运动员,啪,啪,那尾翼击打水面的声响时有传来,传递着幸福的喜悦。

晨光温暖,晨风徐徐。

有踩着小径到湖边浣洗的妇人,有趁早而来的钓友,他们在犀牛湖的怀抱里,开始了一天的生活。

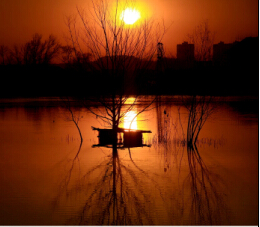

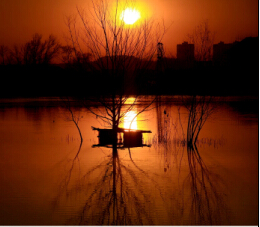

残阳晚照

残阳晚照

黄昏已近。湖东,最先接受夕阳晚照。

太阳已倦,或者想起了回家。余晖脉脉,散布在湖面。晚风轻拂,涟漪万点。橘红的光辉,漂浮在水面上,与绿水相间,相映成趣。

站在湖东的岸上,面对夕照。夕阳与晨曦射入的角度相反。开始,余晖吻过房舍,岸,脸颊,湖面。然后,渐次退去,在湖面上行走,绿水和残照之间的界限,一点点前移。

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。诗人的描述是入木三分的。犀牛湖的残阳铺在水中的场面略显恢弘,远处的红与水交接,水也变成了红色,不知是哪位画家的颜料不小心散落?还是天界织女们不小心泼洒了染料?水光相融,融融泄泄。

几叶扁舟,散在湖面。渔人的辛劳,点缀了晚照。

嬉戏的野鸭,无忧无虑,随波逐流,享受美好的黄昏,在水天之间,自由地放逐灵魂。

残阳渐淡,满面红光的湖面,红,渐渐遁去,血红呈橘红呈浅红。暮色将合,山的红 妆也逐渐褪色,被夜幕袭击。湖水变得墨绿,浅黑,最后,融在暮色里。

山水陷入沉静,微波轻刷湖岸。

朋友不愿归去,恐红尘万丈中,无宁静的角落,放置充满名利的心灵。我惘然不语。

诗意月夜

犀牛湖,名不见经传,独居一隅,清闲。

月,是慷慨的,把冷月清辉散落人间,无欲无求。人约黄昏后,月挂柳梢头。婉约的词人善于营造氛围。而我,无佳人相约,几个旧友于湖岸闲走。月,从龙潭河的山间,小心错过树杈,小心挂破衣衫,蹒跚而来。

月照花林皆似霰。张若虚所处的长江岸边,芬芳盈袖。而在犀牛湖,花林,似乎是没有。五月的野芳,偷偷地在山间傲放,清风里,合欢、艾草、黄姜木的淡香充斥在空气里。

月华如水。置身于湖岸,心灵一片澄澈。

微波轻吻着湖岸,似乎一个顽皮的小孩在轻轻地来回跑着,细细谛听,又如春雨沙沙。微风带来的清新润湿的空气,沁人心脾。皎洁的月光,照射在湖面上,波光粼粼,如银蝶千点,熠熠生辉。月色辉映着大地;远处的山冷峻地矗立着黑黝黝的身子,若有所思。近处的犀牛湖温柔地敞开着胸怀,缄默不语。大地、湖面一片寂静。

人生代代无穷已,江月年年望相似。

今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

脑海里翻弄着古人的诗句,觉得有些惆怅。弹指一挥间,时光疯长,在名利间穿梭、自缚,无自知之明,厚了怀念,薄了想象,坚定了现实,然,何时复得返自然?

朋友们不语,月光里,自我趋于真实,本真裸露,任月光洗涤,接受一场洗礼,接近了禅,许久。

归去之时,想起一句词:知心唯有月。

又想,山水之间,我若微尘。

散淡人家

散淡人家

犀牛湖的东岸、西南岸有人家,依山而立,晨曦或黄昏时炊烟袅袅。

房子或新或旧,他们有难得的坦然。他们血液里的根的意识融入骨髓。

在犀牛河被截断的时候,不少人远离故土,去了他乡。也有固执的少数人,选择了留下。他们向上攀爬,将家建在山腰,山坡。用脚在根上行走、丈量,谱写人生,繁衍后代。

靠山吃山,靠水吃水。犀牛湖,水美鱼肥。湘西的冬季不甚严寒,一年四季皆可捕捞,垂钓。野生的鱼,肉质鲜嫩,入口醇香。有不少城里人不惧暑热,前来垂钓,甚至夜渔,于山水间游乐。

推窗放入大江来。没有江,湖也是一样的。一汪碧水,酷似一个椭圆形的澡盆。西面,鸡公山巍峨,绝壁千韧,云白天青。值秋当令,雁阵行行,无乡愁之绪,无秋思之烦。枕着故乡安眠,有熟稔的土地陪伴,有先祖的魂灵在虚空萦绕,那种惬意,怎是了得。

灵魂有了安放的巢穴,身体就有了安稳的位置。犀牛人家是散淡的,是山水濡养的性情中人,不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

没有了田地,他们依然在根的盘踞下坚韧地生根发芽开花结果。他们在湖里养鱼;他们走出家门到南方打工,但他们还在根上生活。依山傍水的村落,在物欲中还坚强地存在着,与犀牛人家的散淡也不无关联。

冬雪覆盖,四处洁白,苍茫的天际下,碧水一汪,散发着暖意的白气,让人心生温暖。

仁者乐山,智者乐水。一个有山有水的地,犀牛人受此濡养,仁和智集于一身,是幸福的。古之贤者,所追求的境界,也惟其如此。

听说犀牛湖不久就要开发了。想必传说中伏于水中的犀牛就要翻身了。声色犬马和灯红酒绿就要在这片宁静的水域大行其道,我有些后怕,只是潮流是无法阻拦的,惟有希望犀牛湖人们,在名利中洁身自好,守住散淡,才是扞卫犀牛湖纯净的妙方。

我的犀牛湖,我拭目以待!

|

永定区茅溪管理处的犀牛湖,像一面镜子安放在山凹之间,幽邃,湛蓝。山,凝视着水里高大的身影;白云,站在天宇对镜理云鬓。山、水、云默契多年。抵达犀牛湖,用心体悟,意境玄远。

白鱼跃舟

绿水,随着船的前行,翻转着洁白的浪花,一层层向后面扩散。宽广的湖面在视野里变得更为真实。目光极处,阳光照射下的淡淡雾气在渐慢地升腾,给人一种飘渺的感觉。水面泛着微黄的光,从中间一片片向四周扩散,延展。太阳的妙笔把湖面描绘成他喜欢的颜色。风也是不甘寂寞的女孩,她舞动了裙裾,阳光在绿水上跳舞,水波的瀫纹,像屋脊,像鱼鳞,缓缓跃动。

没有诗,心灵被绿水给浣洗了,迷醉了,找不到合适的语言。矗立的群山身着绿衣,清新可人,赏心悦目。鸡公山高远的绝壁呈黄褐色,爬满了苔藓、枯蕨,古褐苍苍。狮子垴似乎俯冲下来,心理上有种压迫感,其实那姿态已经展览千年,从未跌落。惊悚之余,不得不钦佩自然的伟力。山以这种方式迎接我们,略显粗鲁,但礼毕却向身后退去。水呈墨绿色,想必与山的倒影有关,才使碧绿的湖水多了一份变幻。

坐在船上,心情平静,似与万物冥合。

风撩动发丝,衣角,心灵。朋友建议唱歌。极喜欢静寂的我。此时,也按捺不住。女孩子的一曲《郎在山上打一望》从喉间抖落,珠圆玉润一般,在青山绿水之间回响,余音袅袅,久久不绝。惹得渔翁动了情致,也即兴附和,高亢、圆润、原生态的歌声,在空气里弥散。我们都是暂时放下名利的人,一次浣洗心灵的尝试,却感受到了渔歌互答此乐何极的情境,比起范公的图上想象,我们体验到的情趣自然真实。

船,继续前行。突然,白影一闪,一条鱼一跃而起,跳到了船上。艄公大喜,我们也暗暗称奇:白鱼跃龙舟,不只是书中的杜撰,而是真实的存在,偶然是唯一的解释原因。

永定区茅溪管理处的犀牛湖,像一面镜子安放在山凹之间,幽邃,湛蓝。山,凝视着水里高大的身影;白云,站在天宇对镜理云鬓。山、水、云默契多年。抵达犀牛湖,用心体悟,意境玄远。

白鱼跃舟

绿水,随着船的前行,翻转着洁白的浪花,一层层向后面扩散。宽广的湖面在视野里变得更为真实。目光极处,阳光照射下的淡淡雾气在渐慢地升腾,给人一种飘渺的感觉。水面泛着微黄的光,从中间一片片向四周扩散,延展。太阳的妙笔把湖面描绘成他喜欢的颜色。风也是不甘寂寞的女孩,她舞动了裙裾,阳光在绿水上跳舞,水波的瀫纹,像屋脊,像鱼鳞,缓缓跃动。

没有诗,心灵被绿水给浣洗了,迷醉了,找不到合适的语言。矗立的群山身着绿衣,清新可人,赏心悦目。鸡公山高远的绝壁呈黄褐色,爬满了苔藓、枯蕨,古褐苍苍。狮子垴似乎俯冲下来,心理上有种压迫感,其实那姿态已经展览千年,从未跌落。惊悚之余,不得不钦佩自然的伟力。山以这种方式迎接我们,略显粗鲁,但礼毕却向身后退去。水呈墨绿色,想必与山的倒影有关,才使碧绿的湖水多了一份变幻。

坐在船上,心情平静,似与万物冥合。

风撩动发丝,衣角,心灵。朋友建议唱歌。极喜欢静寂的我。此时,也按捺不住。女孩子的一曲《郎在山上打一望》从喉间抖落,珠圆玉润一般,在青山绿水之间回响,余音袅袅,久久不绝。惹得渔翁动了情致,也即兴附和,高亢、圆润、原生态的歌声,在空气里弥散。我们都是暂时放下名利的人,一次浣洗心灵的尝试,却感受到了渔歌互答此乐何极的情境,比起范公的图上想象,我们体验到的情趣自然真实。

船,继续前行。突然,白影一闪,一条鱼一跃而起,跳到了船上。艄公大喜,我们也暗暗称奇:白鱼跃龙舟,不只是书中的杜撰,而是真实的存在,偶然是唯一的解释原因。

伫立古渡

村与村之间,一河之隔,互相眺望,于是就有了渡——犀牛古渡。

渡,古。在犀牛湖之前就存在。一条河被拦截之后,成了湖。而渡继续存在,只是情状不比当年。

古,沉入水底。在枯水期,仍可辨真容。一级级石阶从上而下,整齐,是石匠们精雕细琢而成。

两岸有巨大的石头和散布的石林。颜色,浅红、深红、铁红。高矮不一的石林,像笋,像柱,像塔,错落有致,排列有序,自然天成。自然之斧的雕琢居功至伟。

走近近观,远古洪荒的温度犹存。审视,必须以仰视的目光察看。石林表层的纹路有序或者杂乱,有割裂和冲刷的痕迹,铁红的色泽透出血液般的粘稠度和质感。用手触摸,手心有粗糙或细腻的感觉划过,仿佛与沧海桑田的运行握过一次手。

湖水漫过来,石阶、巨石、石林沉入水里。当然,一起的还有往事。想那远年里,河岸的浣洗女子,纯朴淡雅,从依山傍水的房舍走出,一面浣洗衣裳,一面浣洗心事;想那远年里,游子或客商远行之时,从渡口登船,回眸一眼送别的母亲或妻子,行未远,春衫湿,肠已断。想那远年里,艄公伫立船头,把桨拨浪,一代一代又一代,渡远了行人,暗淡了时光。

站立渡口,时空时远时近。

湖水碧绿,渡船已老。桐油油过的渡船,略显斑驳古旧,船的一端还有遮风挡雨的蓬,是艄公休息的所在。行人已不再密集。偶有背负的老翁、老妪,暗哑的呼喊声掠过水面,抵达艄公的耳际。年迈的艄公,不紧不慢地摇着桨,慢慢地把船摇来,船,仿佛不堪一击。艄公衣着古朴,依然如旧,只是多了寂寥,少了抖落往事的机会。

艄公,苍然无语。

夕阳西下,一船斜揽,横陈于天地之间,与蓝天、碧水、风霜、雨雪深度冥想,而人自独立。

伫立古渡

村与村之间,一河之隔,互相眺望,于是就有了渡——犀牛古渡。

渡,古。在犀牛湖之前就存在。一条河被拦截之后,成了湖。而渡继续存在,只是情状不比当年。

古,沉入水底。在枯水期,仍可辨真容。一级级石阶从上而下,整齐,是石匠们精雕细琢而成。

两岸有巨大的石头和散布的石林。颜色,浅红、深红、铁红。高矮不一的石林,像笋,像柱,像塔,错落有致,排列有序,自然天成。自然之斧的雕琢居功至伟。

走近近观,远古洪荒的温度犹存。审视,必须以仰视的目光察看。石林表层的纹路有序或者杂乱,有割裂和冲刷的痕迹,铁红的色泽透出血液般的粘稠度和质感。用手触摸,手心有粗糙或细腻的感觉划过,仿佛与沧海桑田的运行握过一次手。

湖水漫过来,石阶、巨石、石林沉入水里。当然,一起的还有往事。想那远年里,河岸的浣洗女子,纯朴淡雅,从依山傍水的房舍走出,一面浣洗衣裳,一面浣洗心事;想那远年里,游子或客商远行之时,从渡口登船,回眸一眼送别的母亲或妻子,行未远,春衫湿,肠已断。想那远年里,艄公伫立船头,把桨拨浪,一代一代又一代,渡远了行人,暗淡了时光。

站立渡口,时空时远时近。

湖水碧绿,渡船已老。桐油油过的渡船,略显斑驳古旧,船的一端还有遮风挡雨的蓬,是艄公休息的所在。行人已不再密集。偶有背负的老翁、老妪,暗哑的呼喊声掠过水面,抵达艄公的耳际。年迈的艄公,不紧不慢地摇着桨,慢慢地把船摇来,船,仿佛不堪一击。艄公衣着古朴,依然如旧,只是多了寂寥,少了抖落往事的机会。

艄公,苍然无语。

夕阳西下,一船斜揽,横陈于天地之间,与蓝天、碧水、风霜、雨雪深度冥想,而人自独立。

淡雅晨曦

湖面笼罩着一层薄纱,轻盈。山和水,还在沉睡中。没人打扰,是那鸡鸣搅醒了犀牛湖。之后,依次会有农人忙碌的身影,他们呼吸着山水之间丰盈的氧气,淡然。

那屡晨曦,从龙潭河的山间缓缓放射出来,那缕光线是来自太阳的射线,擦过山间,射向鸡公山的绝顶。山间有了淡淡的光辉,苍然的绝壁反射着微芒,不耀眼,太阳渐渐升高,晨光从山间往下徐行。我以为晨光是缓慢的,可是,一晃眼,晨光就抵达了湖面。

鸡公山脚的湖面,泛起了橘黄的阳光,晨风清扬,微波涌动。极目而视,橘黄的光,从湖西向湖东渐慢地漫卷而来,像沙漠的黄,像稻浪的金,在视觉的范围里逼近。一分为二的湖面,金色和绿色分庭抗礼,但湖水还是抵不过阳光的热情,金色的阳光给湖面涂抹了富丽的色彩。阳光加快了脚步,太阳挥动着金色的画笔,在湖面这块画布上,快意地泼洒了起来。

雾气娇弱,一点点升腾,消散。

近岸的湖水里有一群群跃动的小鱼,顽皮地吐个小泡泡,东瞧瞧西望望。他们是一群没有安全意识的孩子,不晓得危险离他们有多近。

稍远处,骤然而起的晕圈圈圈扩散,是那欣喜的鲤鱼在锻炼身体,他们是天生的跳水运动员,啪,啪,那尾翼击打水面的声响时有传来,传递着幸福的喜悦。

晨光温暖,晨风徐徐。

有踩着小径到湖边浣洗的妇人,有趁早而来的钓友,他们在犀牛湖的怀抱里,开始了一天的生活。

淡雅晨曦

湖面笼罩着一层薄纱,轻盈。山和水,还在沉睡中。没人打扰,是那鸡鸣搅醒了犀牛湖。之后,依次会有农人忙碌的身影,他们呼吸着山水之间丰盈的氧气,淡然。

那屡晨曦,从龙潭河的山间缓缓放射出来,那缕光线是来自太阳的射线,擦过山间,射向鸡公山的绝顶。山间有了淡淡的光辉,苍然的绝壁反射着微芒,不耀眼,太阳渐渐升高,晨光从山间往下徐行。我以为晨光是缓慢的,可是,一晃眼,晨光就抵达了湖面。

鸡公山脚的湖面,泛起了橘黄的阳光,晨风清扬,微波涌动。极目而视,橘黄的光,从湖西向湖东渐慢地漫卷而来,像沙漠的黄,像稻浪的金,在视觉的范围里逼近。一分为二的湖面,金色和绿色分庭抗礼,但湖水还是抵不过阳光的热情,金色的阳光给湖面涂抹了富丽的色彩。阳光加快了脚步,太阳挥动着金色的画笔,在湖面这块画布上,快意地泼洒了起来。

雾气娇弱,一点点升腾,消散。

近岸的湖水里有一群群跃动的小鱼,顽皮地吐个小泡泡,东瞧瞧西望望。他们是一群没有安全意识的孩子,不晓得危险离他们有多近。

稍远处,骤然而起的晕圈圈圈扩散,是那欣喜的鲤鱼在锻炼身体,他们是天生的跳水运动员,啪,啪,那尾翼击打水面的声响时有传来,传递着幸福的喜悦。

晨光温暖,晨风徐徐。

有踩着小径到湖边浣洗的妇人,有趁早而来的钓友,他们在犀牛湖的怀抱里,开始了一天的生活。

残阳晚照

黄昏已近。湖东,最先接受夕阳晚照。

太阳已倦,或者想起了回家。余晖脉脉,散布在湖面。晚风轻拂,涟漪万点。橘红的光辉,漂浮在水面上,与绿水相间,相映成趣。

站在湖东的岸上,面对夕照。夕阳与晨曦射入的角度相反。开始,余晖吻过房舍,岸,脸颊,湖面。然后,渐次退去,在湖面上行走,绿水和残照之间的界限,一点点前移。

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。诗人的描述是入木三分的。犀牛湖的残阳铺在水中的场面略显恢弘,远处的红与水交接,水也变成了红色,不知是哪位画家的颜料不小心散落?还是天界织女们不小心泼洒了染料?水光相融,融融泄泄。

几叶扁舟,散在湖面。渔人的辛劳,点缀了晚照。

嬉戏的野鸭,无忧无虑,随波逐流,享受美好的黄昏,在水天之间,自由地放逐灵魂。

残阳渐淡,满面红光的湖面,红,渐渐遁去,血红呈橘红呈浅红。暮色将合,山的红 妆也逐渐褪色,被夜幕袭击。湖水变得墨绿,浅黑,最后,融在暮色里。

山水陷入沉静,微波轻刷湖岸。

朋友不愿归去,恐红尘万丈中,无宁静的角落,放置充满名利的心灵。我惘然不语。

诗意月夜

犀牛湖,名不见经传,独居一隅,清闲。

月,是慷慨的,把冷月清辉散落人间,无欲无求。人约黄昏后,月挂柳梢头。婉约的词人善于营造氛围。而我,无佳人相约,几个旧友于湖岸闲走。月,从龙潭河的山间,小心错过树杈,小心挂破衣衫,蹒跚而来。

月照花林皆似霰。张若虚所处的长江岸边,芬芳盈袖。而在犀牛湖,花林,似乎是没有。五月的野芳,偷偷地在山间傲放,清风里,合欢、艾草、黄姜木的淡香充斥在空气里。

月华如水。置身于湖岸,心灵一片澄澈。

微波轻吻着湖岸,似乎一个顽皮的小孩在轻轻地来回跑着,细细谛听,又如春雨沙沙。微风带来的清新润湿的空气,沁人心脾。皎洁的月光,照射在湖面上,波光粼粼,如银蝶千点,熠熠生辉。月色辉映着大地;远处的山冷峻地矗立着黑黝黝的身子,若有所思。近处的犀牛湖温柔地敞开着胸怀,缄默不语。大地、湖面一片寂静。

人生代代无穷已,江月年年望相似。

今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

脑海里翻弄着古人的诗句,觉得有些惆怅。弹指一挥间,时光疯长,在名利间穿梭、自缚,无自知之明,厚了怀念,薄了想象,坚定了现实,然,何时复得返自然?

朋友们不语,月光里,自我趋于真实,本真裸露,任月光洗涤,接受一场洗礼,接近了禅,许久。

归去之时,想起一句词:知心唯有月。

又想,山水之间,我若微尘。

残阳晚照

黄昏已近。湖东,最先接受夕阳晚照。

太阳已倦,或者想起了回家。余晖脉脉,散布在湖面。晚风轻拂,涟漪万点。橘红的光辉,漂浮在水面上,与绿水相间,相映成趣。

站在湖东的岸上,面对夕照。夕阳与晨曦射入的角度相反。开始,余晖吻过房舍,岸,脸颊,湖面。然后,渐次退去,在湖面上行走,绿水和残照之间的界限,一点点前移。

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。诗人的描述是入木三分的。犀牛湖的残阳铺在水中的场面略显恢弘,远处的红与水交接,水也变成了红色,不知是哪位画家的颜料不小心散落?还是天界织女们不小心泼洒了染料?水光相融,融融泄泄。

几叶扁舟,散在湖面。渔人的辛劳,点缀了晚照。

嬉戏的野鸭,无忧无虑,随波逐流,享受美好的黄昏,在水天之间,自由地放逐灵魂。

残阳渐淡,满面红光的湖面,红,渐渐遁去,血红呈橘红呈浅红。暮色将合,山的红 妆也逐渐褪色,被夜幕袭击。湖水变得墨绿,浅黑,最后,融在暮色里。

山水陷入沉静,微波轻刷湖岸。

朋友不愿归去,恐红尘万丈中,无宁静的角落,放置充满名利的心灵。我惘然不语。

诗意月夜

犀牛湖,名不见经传,独居一隅,清闲。

月,是慷慨的,把冷月清辉散落人间,无欲无求。人约黄昏后,月挂柳梢头。婉约的词人善于营造氛围。而我,无佳人相约,几个旧友于湖岸闲走。月,从龙潭河的山间,小心错过树杈,小心挂破衣衫,蹒跚而来。

月照花林皆似霰。张若虚所处的长江岸边,芬芳盈袖。而在犀牛湖,花林,似乎是没有。五月的野芳,偷偷地在山间傲放,清风里,合欢、艾草、黄姜木的淡香充斥在空气里。

月华如水。置身于湖岸,心灵一片澄澈。

微波轻吻着湖岸,似乎一个顽皮的小孩在轻轻地来回跑着,细细谛听,又如春雨沙沙。微风带来的清新润湿的空气,沁人心脾。皎洁的月光,照射在湖面上,波光粼粼,如银蝶千点,熠熠生辉。月色辉映着大地;远处的山冷峻地矗立着黑黝黝的身子,若有所思。近处的犀牛湖温柔地敞开着胸怀,缄默不语。大地、湖面一片寂静。

人生代代无穷已,江月年年望相似。

今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。

脑海里翻弄着古人的诗句,觉得有些惆怅。弹指一挥间,时光疯长,在名利间穿梭、自缚,无自知之明,厚了怀念,薄了想象,坚定了现实,然,何时复得返自然?

朋友们不语,月光里,自我趋于真实,本真裸露,任月光洗涤,接受一场洗礼,接近了禅,许久。

归去之时,想起一句词:知心唯有月。

又想,山水之间,我若微尘。

散淡人家

犀牛湖的东岸、西南岸有人家,依山而立,晨曦或黄昏时炊烟袅袅。

房子或新或旧,他们有难得的坦然。他们血液里的根的意识融入骨髓。

在犀牛河被截断的时候,不少人远离故土,去了他乡。也有固执的少数人,选择了留下。他们向上攀爬,将家建在山腰,山坡。用脚在根上行走、丈量,谱写人生,繁衍后代。

靠山吃山,靠水吃水。犀牛湖,水美鱼肥。湘西的冬季不甚严寒,一年四季皆可捕捞,垂钓。野生的鱼,肉质鲜嫩,入口醇香。有不少城里人不惧暑热,前来垂钓,甚至夜渔,于山水间游乐。

推窗放入大江来。没有江,湖也是一样的。一汪碧水,酷似一个椭圆形的澡盆。西面,鸡公山巍峨,绝壁千韧,云白天青。值秋当令,雁阵行行,无乡愁之绪,无秋思之烦。枕着故乡安眠,有熟稔的土地陪伴,有先祖的魂灵在虚空萦绕,那种惬意,怎是了得。

灵魂有了安放的巢穴,身体就有了安稳的位置。犀牛人家是散淡的,是山水濡养的性情中人,不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

没有了田地,他们依然在根的盘踞下坚韧地生根发芽开花结果。他们在湖里养鱼;他们走出家门到南方打工,但他们还在根上生活。依山傍水的村落,在物欲中还坚强地存在着,与犀牛人家的散淡也不无关联。

冬雪覆盖,四处洁白,苍茫的天际下,碧水一汪,散发着暖意的白气,让人心生温暖。

仁者乐山,智者乐水。一个有山有水的地,犀牛人受此濡养,仁和智集于一身,是幸福的。古之贤者,所追求的境界,也惟其如此。

听说犀牛湖不久就要开发了。想必传说中伏于水中的犀牛就要翻身了。声色犬马和灯红酒绿就要在这片宁静的水域大行其道,我有些后怕,只是潮流是无法阻拦的,惟有希望犀牛湖人们,在名利中洁身自好,守住散淡,才是扞卫犀牛湖纯净的妙方。

我的犀牛湖,我拭目以待!

散淡人家

犀牛湖的东岸、西南岸有人家,依山而立,晨曦或黄昏时炊烟袅袅。

房子或新或旧,他们有难得的坦然。他们血液里的根的意识融入骨髓。

在犀牛河被截断的时候,不少人远离故土,去了他乡。也有固执的少数人,选择了留下。他们向上攀爬,将家建在山腰,山坡。用脚在根上行走、丈量,谱写人生,繁衍后代。

靠山吃山,靠水吃水。犀牛湖,水美鱼肥。湘西的冬季不甚严寒,一年四季皆可捕捞,垂钓。野生的鱼,肉质鲜嫩,入口醇香。有不少城里人不惧暑热,前来垂钓,甚至夜渔,于山水间游乐。

推窗放入大江来。没有江,湖也是一样的。一汪碧水,酷似一个椭圆形的澡盆。西面,鸡公山巍峨,绝壁千韧,云白天青。值秋当令,雁阵行行,无乡愁之绪,无秋思之烦。枕着故乡安眠,有熟稔的土地陪伴,有先祖的魂灵在虚空萦绕,那种惬意,怎是了得。

灵魂有了安放的巢穴,身体就有了安稳的位置。犀牛人家是散淡的,是山水濡养的性情中人,不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

没有了田地,他们依然在根的盘踞下坚韧地生根发芽开花结果。他们在湖里养鱼;他们走出家门到南方打工,但他们还在根上生活。依山傍水的村落,在物欲中还坚强地存在着,与犀牛人家的散淡也不无关联。

冬雪覆盖,四处洁白,苍茫的天际下,碧水一汪,散发着暖意的白气,让人心生温暖。

仁者乐山,智者乐水。一个有山有水的地,犀牛人受此濡养,仁和智集于一身,是幸福的。古之贤者,所追求的境界,也惟其如此。

听说犀牛湖不久就要开发了。想必传说中伏于水中的犀牛就要翻身了。声色犬马和灯红酒绿就要在这片宁静的水域大行其道,我有些后怕,只是潮流是无法阻拦的,惟有希望犀牛湖人们,在名利中洁身自好,守住散淡,才是扞卫犀牛湖纯净的妙方。

我的犀牛湖,我拭目以待!